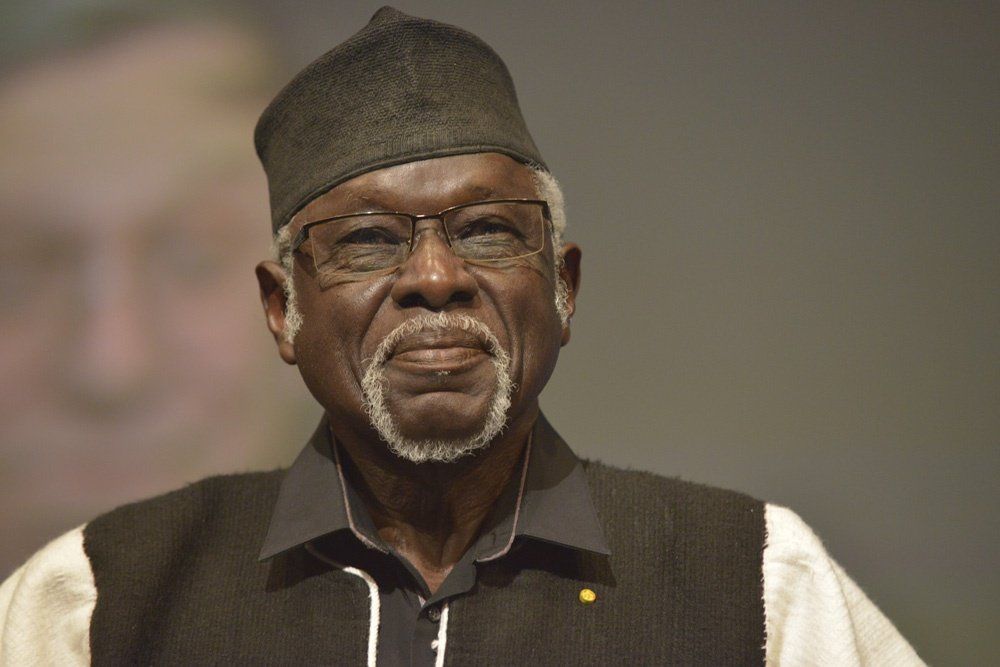

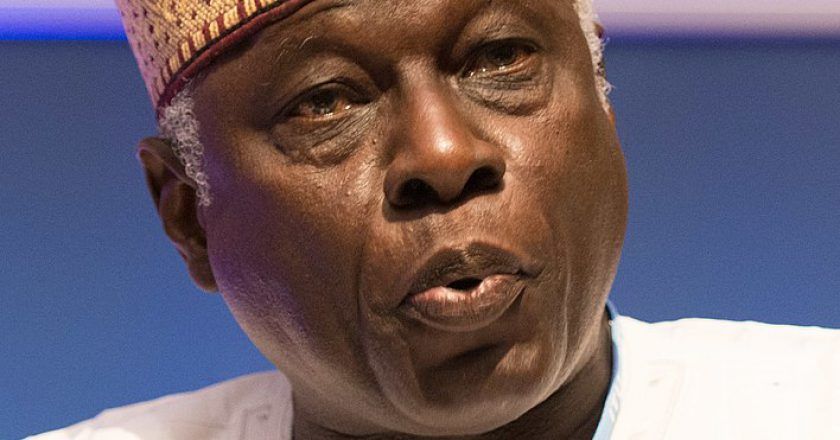

Qui était Adama Samassékou, apôtre du « multilinguisme fonctionnel convivial entre les langues » ? Un linguiste et politique malien reconnu et respecté de ses pairs en Afrique et au-delà. Et pas que ! Le natif de Diré (Tombouctou) aux origines Bozo (communauté de pêcheurs nomades, maître des eaux) de Mopti, né en 1946, a fait ses études primaires et secondaires dans son pays. Dans le cadre de ses études universitaires, il a d’abord séjourné en Russie (ex-URSS) où il obtient un master en philologie et linguistique à l’Université d’État (Lomonossov) de Moscou. Plus tard, il pose ses valises estudiantines à Paris. Dans la métropole française, ses efforts académiques sont sanctionnés par l’obtention d’un diplôme d’études approfondies (DEA) en linguistique africaine à la prestigieuse Sorbonne et d’un diplôme d’études supérieures (DES) de consultation et formation dans les organisations à Paris-IX (Dauphine).

« Quand Adama Samassékou était déjà élève au lycée Askia-Mohamed (ex-lycée Terrasson-de-Fougères), à Bamako, il était le secrétaire général du comité scolaire lié à l’Union soudanaise – Rassemblement démocratique africain (US-RDA) de Modibo Keïta. Il était très actif au sein de la jeunesse du parti (panafricain). C’est pourquoi quand il y a eu le coup d’État, en 1968, ils ont mené une lutte clandestine pour que les idéaux, pour lesquels Modibo et ses compagnons s’étaient battus, deviennent le centre des combats que le pays doit mener pour son indépendance véritable. Ce qui l’a conduit à plusieurs arrestations et il est envoyé au Nord, en prison, pour y purger sa peine », se remémore Daouda Tekété, journaliste et écrivain, auteur notamment du livre « Modibo Keïta. Portrait inédit du président », ouvrage issu d’un travail « de 30 ans de recherche sur la vie d’un homme » qui les a marqués dès leur plus jeune enfance.

« Lorsqu’ il était encore étudiant à l’Union soviétique, poursuit le célèbre biographe du président socialiste malien – au sens du socialisme africain et non forcément du socialisme scientifique (athée) tel que théorisé par Karl Marx et Engels –, Samassékou a continué à lutter pour que les militaires qui étaient à l’époque au pouvoir, à la suite du coup d’État de Moussa Traoré (1968 – 1991), comprennent que le pays ne peut pas être géré comme eux le voulaient, mais aussi qu’ils comprennent que le combat que Modibo Keïta (1960 – 1968) a mené, et qui était estompé pour des raisons que l’on connaît (lire à ce sujet la note critique ‘’Le Mali socialiste (1960-1968)’’ de Jean-Loup Amselle publiée en 1978 dans le volume 72 de Cahier d’études africaines, pp. 631-634, NDLR), doit reprendre de façon encore plus vivace. »

De retour dans son pays natal, fait savoir le journaliste formé à l’École supérieure de journalisme de Paris puis à la Faculté de journalisme de l’Université d’État de Leningrad, M. Samassékou a milité au sein du parti clandestin le PMRD, le Parti malien pour la révolution et la démocratie, qui était essentiellement composé d’anciens étudiants maliens de l’Union soviétique. « C’est ce parti qui a demandé pour la première fois, en 1979, au cours d’une réunion clandestine, à toutes les forces vives de la nation de se mobiliser pour exiger le retour à la vie politique dans notre pays. Quand les militaires sont venus, ils ont donné une interdiction formelle de faire de la politique pendant 10 ans. La lutte a continué jusqu’à la fusion des différents partis politiques clandestins au sein d’un parti qu’on appelle aujourd’hui l’Alliance pour la démocratie au Mali – Parti africain pour la solidarité et la justice (Adema-PASJ). Il était encore là », informe l’historien Tekété.

Des hommages appuyés rendus à « un collaborateur exceptionnel »

Sur le plan professionnel, Samassékou a officié à l’Institut des Sciences Humaines (ISH) de Bamako où il fut pendant un temps le chef de département de Linguistique. Homme politique et fortement engagé dans la vie associative, dès son plus jeune âge jusqu’à son dernier souffle, Adama Samassékou a fondé ou cofondé et/ou dirigé entre autres la section France de l’Adema-PASJ, le Mouvement des peuples pour l’éducation aux droits humains (en association avec l’Organisation People’s Movement for Human Rights Learning (PDHRE International, même appellation en français), l’Académie des langues africaines (Acalan, African Academy of Languages) de l’Union Africaine (UA). Sous la présidence d’Alpha Oumar Konaré, premier chef de l’État malien démocratiquement élu (1992-2022) et issu du parti des abeilles (Adema-PASJ), Adama Samassékou a occupé les postes de ministre de l’Éducation de base (1993-2000) et porte-parole du gouvernement (1997-2000).

« Son militantisme politique, son professionnalisme et sa détermination ont marqué tous les esprits. Nous nous souviendrons de ses efforts pour soutenir la promotion des langues africaines, le panafricanisme (à appréhender au sens où l’entendaient ses théoriciens par-delà les particularités doctrinales et doctrinaires internes, et son historicité ‐ lire à propos de ce concept à connotation fortement politique et idéologique l’ouvrage collectif ‘’Le mouvement panafricaniste au XXe siècle’’, textes réunis par Lazare Ki-Zerbo, et édité par l’Organisation internationale de la francophonie (OIF), 642 pages ; ou encore l’article d’Ernest-Marie Mbonda ‘’Intellectuels africains, patriotisme et panafricanisme : à propos de la fuite des cerveaux’’, in Africa development, Afrique et développement, juillet 2010, NDLR) et l’intégration africaine. Tout le monde reconnaissait l’esprit d’analyse particulièrement vif du défunt. Il savait mettre à l’aise ses interlocuteurs, impressionnait toujours par son génie et son éloquence hors pair. C’était une personne très empathique, qui ne manquait pas d’humour », a salué sa mémoire dans un texte du 23 février le Secrétariat général de l’Adema-PASJ, sa formation politique dont il était jusqu’à sa disparition l’un des présidents d’honneur. Dans un communiqué publié à la même date, lui rendant hommage, le ministère en charge de la Culture a rappelé que « Samassékou est un homme de culture connu pour son combat pour la protection et la promotion de la diversité linguistique et culturelle en Afrique. Il est par ailleurs le président de la Coordination des associations des ressortissants des cercles de la région de Mopti à Bamako (Caremb) et le Vice-président de la Coordination des associations pour la paix et le développement au Mali (Capedem), deux organisations culturelles partenaires du ministère de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme. M. Samassékou a (…) contribué, en tant que personne ressource, à l’élaboration ou à la validation de plusieurs textes du secteur de la Culture dont le dernier en date est la Politique nationale du Livre et de la Lecture ».

Ibrahim Ikassa Maïga, ministre de la Refondation de l’État, issu des rangs du regroupement hétéroclite M5-RFP (Mouvement du 5 juin – Rassemblement des Forces Patriotiques), a également reconnu en lui, à travers son cabinet, « un collaborateur exceptionnel » de son département. « M. Adama Samassékou, qui a honoré avec dévouement le service de l’État, a apporté une contribution de valeur au processus de refondation en cours (dans un contexte où le régime du colonel Assimi Goïta dit s’inscrire dans une dynamique de réaffirmation de la souveraineté du pays et ses choix stratégiques, NDLR). Demeuré activement engagé jusqu’à ses dernières heures, M. Samassékou fut ainsi un collaborateur exceptionnel du ministère de la Refondation de l’État, en sa qualité de président du Comité d’experts chargé d’élaborer le projet de Programme national d’éducation aux valeurs (Pnev) », pouvait-on lire sur leur page Facebook. Dans la plateforme numérique X (anciennement Twitter), le 23 février, le chef du Bureau de l’Unesco à Bamako (Mali), le sinologue de nationalité congolaise – Edmond Moukala – ayant présenté un jour plutôt ses lettres de créance au ministère ghanéen des Affaires étrangères, a posté en son hommage quelques vers plein de sens, accompagnés de deux images montrant les deux anciens collaborateurs habillés en cotonnade locale se faisant des accolades et se serrant les mains : « Adieu à toi ! Grand Baobab ! Mais pas d’adieu à toutes mes pensées les plus chères de toi ! Au sein de mon cœur, elles demeureront encore ; Et elles m’encourageront et réconforteront… Pour une espérance universelle nouvelle, Oui pour une Afrique universelle renouvelée ».

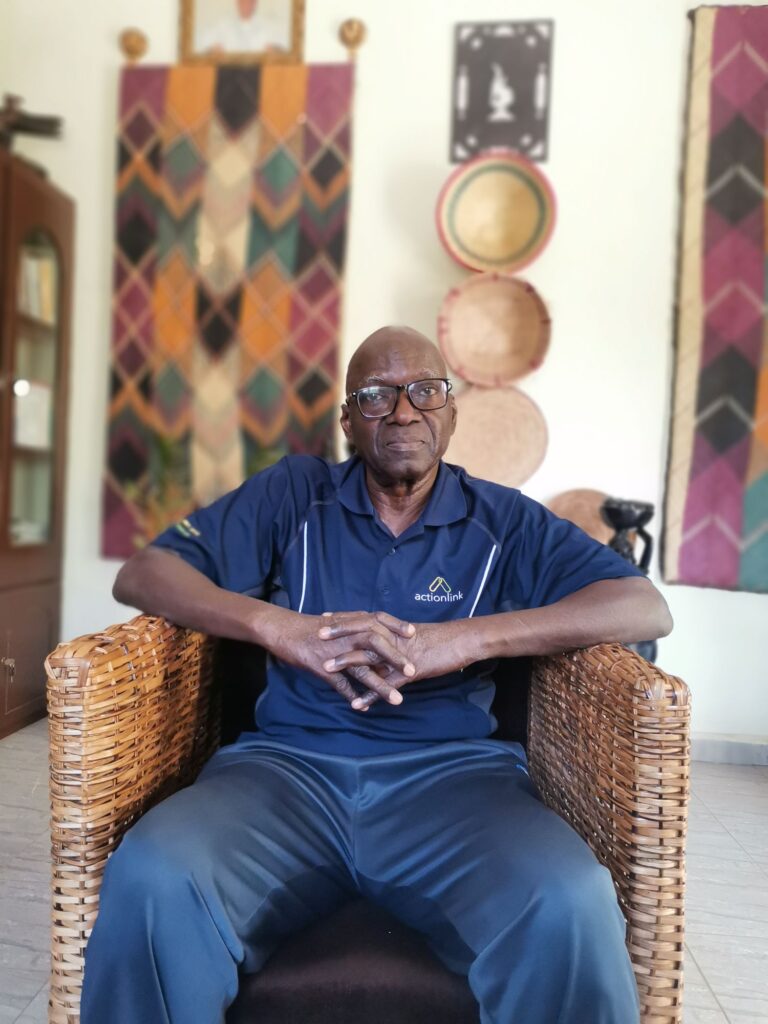

Daouda Tekété, journaliste vedette au long cours de l’Office de radiodiffusion et télévision du Mali (Ortm, média public), intégré en 1987 sur concours, était déjà détaché au ministère de l’Éducation lorsque M. Samassékou est désigné à la tête du département en 1993. A son arrivée, renseigne-t-il, l’homme à l’ « éloquence hors pair » l’a reconduit à son poste de conseiller chargé de la communication. Les deux anciens étudiants maliens de l’Union soviétique et de France ont travaillé ensemble pendant des longues années : « Notre période de collaboration m’a fait comprendre que c’est une personne qui avait foi à son pays et à son continent. Le Mali et l’Afrique sont chevillés à son corps. Tous les actes qu’il a posés étaient dans le sens de faire en sorte que son pays réémerge de la situation difficile dans laquelle il a été placé par une série de mauvaises gestions successives », retient-il de leur coopération dans le domaine de l’éducation nationale.

De l’esprit visionnaire de la Nouvelle école fondamentale (Nef)

« Le ministre Samassékou, poursuit M. Tekété, avait compris que l’éducation avait un grand rôle pour la formation du citoyen patriote. Il a compris qu’aucun pays africain ne pourrait s’en sortir dans ce domaine s’il ne crée pas une synergie avec les autres pays du continent. C’est d’ailleurs pour cela qu’il a organisé en 1995, étant ministre de l’Éducation, les ‘’Perspectives de Ségou’’ (dont la déclaration a été approuvée au Conseil des ministres de l’Organisation de l’Unité Africaine [OUA, actuelle Union Africaine, UA], réuni en sa 62e session ordinaire du 21 au 23 juin 1995 à Addis-Abéba en Ethiopie, NDLR), auxquelles les ministres chargés d’éducation des pays de l’Afrique occidentale et centrale d’expédition française étaient invités. C’était un de ses objectifs : harmoniser les programmes de formation pour que nous ayons, sur cette base, une intégration progressive de nos différents États. » Mais cela n’a pas été un long fleuve tranquille : « Nous étions dans ce qu’on appelle les programmes d’ajustement structurel que le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale nous avait imposés. Tout cela était un véritable goulot d’étranglement, qui l’a empêché d’arriver au rythme où il le voulait, à la coordination des systèmes éducatifs de nos différents pays, anciennes colonies de la France. Peut-être qu’il n’a pas été compris », argumente ce fonctionnaire de l’État admis à la retraite en décembre 2018, ayant passé vingt ans au ministère de l’Éducation et travaillé au total avec huit ministres. L’auteur des essais « Média-école et éducation citoyenne en Afrique » (février 2016) et « Systèmes éducatifs en Afrique, forces et faiblesses » (novembre 2016) soutient également avoir remarqué que « c’est quelqu’un qui avait foi en nos langues nationales, qui avait compris que nos systèmes éducatifs ne pouvaient devenir beaucoup plus démocratiques que si nous utilisons nos langues ». Car, « avec la langue de l’ancien colonisateur (le français, NDLR), une bonne partie de la population était exclue de l’éducation qu’on devait leur apporter. C’est pourquoi il a toujours fait de son combat la valorisation de nos langues nationales. Ce qui l’a conduit à différentes responsabilités tant sur le plan national que sur le plan africain voire international ».

L’école malienne reste encore minée par une multitude de sérieux maux, déjà connus et décriés çà et là. Depuis la première République, en 1962, plusieurs grandes réformes du système éducatif se sont opérées et récemment la tenue à Bamako de la phase nationale des États généraux de l’éducation (EGE), du 16 au 19 janvier 2024, s’inscrivant dans la mise en œuvre des résolutions des Assises nationales de la refondation (ANR). Lors de son passage à la tête du département de l’Éducation, Samassékou avait lui aussi engagé maintes initiatives dont la Nouvelle école fondamentale (Nef, 1994). Mais, comme évoqué tantôt, les conditions internes et externes de l’époque ne lui ont pas permis d’aller jusqu’au bout de ses efforts. « Il avait voulu apporter tant sur le plan de la forme que sur le plan du contenu par rapport à nos systèmes éducatifs », fait constater Daouda Tekété. Avant d’expliquer que « c’est pourquoi d’ailleurs il avait initié la Nef, la Nouvelle école fondamentale. Avec cette nouvelle école, il avait souhaité recentrer la formation et l’éducation sur les principes qui ont permis à la réforme de l’éducation de 1962, sous la première République, de faire en sorte que nos circuits de formation bénéficient encore d’une certaine qualité ». À travers la Nef, à en croire toujours M. Tekété, Samassékou envisageait de travailler de telle sorte que « notre école redevienne la nôtre parce qu’il avait compris très tôt que nous avions un système éducatif extraverti, qui travaille beaucoup plus à apprendre aux apprenants ce que sont les autres plus que ce que nous sommes nous-mêmes. Et, il avait fait montre dans son comportement de tous les jours du contenu en rapport avec ce proverbe africain : ‘’la pire des pauvretés c’est l’ignorance et la pire des ignorances c’est la méconnaissance de soi’’ (lire à ce sujet ‘’Aspects de la civilisation africaine’’ d’Amadou Hampaté Bâ, éd. Présence africaine, 1972. C’est une injonction morale et épistémologique des traditions authentiques africaines qu’on retrouve également ailleurs dans le monde comme dans la Grèce antique sous cette forme « Connais-toi toi-même », qui est une devise inscrite au frontispice du Temple de Delphes que Socrate a reprise à son compte, NDLR) ».

Dr. Seydou Loua, enseignant-chercheur au département des Sciences de l’Éducation de l’Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako (ULSHB), a écrit en 2017 dans sa publication scientifique « Les grandes réformes de l’école malienne de 1962 à 2016 », ce passage aussi édifiant sur la Nef : « Le système éducatif malien ne parvenant pas à atteindre tous les objectifs fixés en 1962, la restructuration de l’école fondamentale malienne et de son administration s’imposait : c’est la conceptualisation de la ‘’Nouvelle école fondamentale’’ (Nef) à la suite des journées de réflexion du 27 au 30 octobre 1994. La Nef avait pour finalité de ‘’faire de l’école malienne le lieu d’émergence du citoyen patriote et bâtisseur d’une société démocratique, profondément ancré dans sa culture et ouvert aux autres cultures, maîtrisant les savoir-faire populaires et apte à intégrer les connaissances et compétences liées au progrès scientifique et à la technologie moderne…’’. Cette finalité fut reprise par la Loi d’orientation sur l’éducation de 1999. Cette réforme était caractérisée par un tronc scolaire commun, visant à supprimer toute dichotomie entre éducation formelle et éducation non formelle et à mettre en place un ensemble de disciplines et de contenus d’enseignement permettant de faire acquérir à tous les enfants, à travers un multilinguisme fonctionnel, des compétences les rendant capables de s’insérer dans le système de production moderne et de s’adapter aux impératifs de changement de l’environnement. Des modules furent créés, parmi lesquels les activités locales, le renforcement scolaire, l’environnement, la création et l’expression, les activités sportives approfondies, la gestion du quotidien et de l’infrastructure collective, la maintenance des outils et des appareils, les artisanats non implantés localement et les techniques nouvelles. (…) Cette nouvelle réforme de l’éducation de base, mal planifiée et précipitée, ne dura que quatre années. Les failles révélées lors de sa mise en œuvre, notamment l’insuffisance de matériel, de ressources humaines et les mauvais résultats des élèves, conduisirent à son abandon et à la mise en place d’une autre réforme, qui concernerait l’ensemble du système éducatif ».

Pour le sociolinguiste Dr. Amadou Salif Guindo, enseignant-chercheur à la Faculté des Lettres, des Langues et des Sciences du Langage (FLSL) de l’ULSHB, qui a bénéficié des conseils du défunt dans la rédaction de sa thèse soutenue en janvier 2021 à l’Université Paul Valéry (Montpellier 3) en France, par ailleurs conseiller au ministère en charge de la Culture, « le ministre Samassékou a été surtout un sociolinguiste militant, un militant de l’interventionnisme en matière de gestion du plurilinguisme qui a été très influent dans les choix de politiques linguistiques éducatives du Mali, notamment sur la place que devraient occuper les langues nationales dans la sphère éducative ainsi que dans leur instrumentation. Il a surtout été l’initiateur de la Nouvelle école fondamentale (Nef). La Nef, quoiqu’on puisse lui reprocher, a le mérite d’avoir été proposée ».

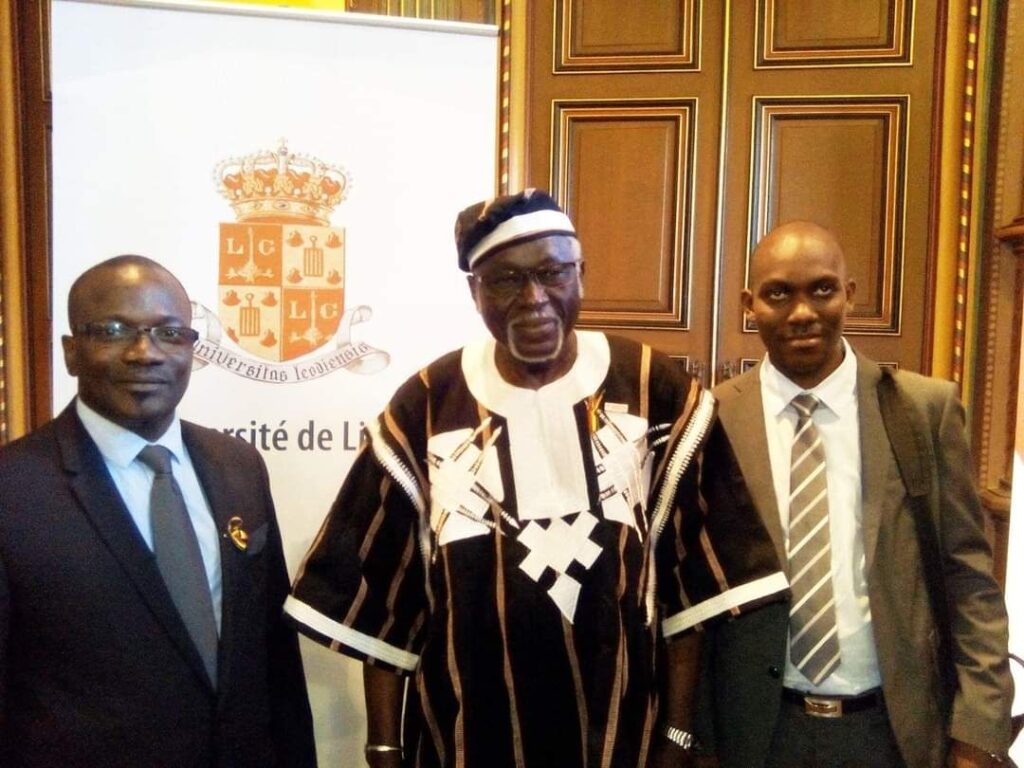

De l’organisation en 2017 de conférences africaine et mondiale des Humanités

Bréma Ely Dicko, Professeur malien des universités, a aussi côtoyé dans différents cadres ce « sociolinguiste militant ». Cet enseignant-chercheur à l’ULSHB, spécialiste notamment des questions de migration, a d’abord travaillé avec lui quand il était conseiller spécial du président Ibrahim Boubacar Keïta (IBK, 2013-2020), chargé de l’organisation de la Conférence africaine des Humanités dans la ville aux trois caïmans. « Cette conférence s’est tenue en 2017 à Bamako. On a fait venir les représentants de 50 pays africains. J’ai eu la chance d’être son assistant à l’occasion de cette conférence africaine des Humanités. Ensuite, nous sommes allés ensemble la même année à Liège, en Belgique, pour la tenue de la Conférence mondiale des Humanités et Adama en était le président mondial », se souvient ce sociologue et anthropologue, ex-chef de département d’études et de recherche (DER) socio-anthropologie de la Faculté des Sciences Humaines et des Sciences de l’Éducation (FSHSE) de l’Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako.

Pour le disparu A. Samassékou, « la dimension de l’humain est présente dans tous les actes de la vie. Qu’il s’agisse des sciences exactes, qu’il s’agisse de construction des bâtiments, l’homme (au sens générique, NDLR) est au cœur de tout ». « Comment voulez-vous qu’une société se développe sans que la dimension de l’Histoire – des composantes de cette société, des langues, des membres de la société – soit prise en compte pour faire en sorte que la société humaine soit véritablement un espace de convivialité, d’échanges et de partages ? », s’est-il interrogé dans une interview d’août 2017 sur l’impact des sciences humaines (archive compte X de TV5MONDE Info) en marge de la Conférence mondiale des Humanités. Répondant à cette question existentielle qu’il s’est posé, il a soutenu que « la spécificité des sciences humaines doit être comprise en termes de qualité, d’approches, de la relation à l’autre, d’interrogation de notre passé afin de pouvoir mieux comprendre notre présent et de nous projeter dans l’avenir ».

Dr. Oumar Keita, directeur exécutif de l’Institut d’études stratégique pour le Sahel (IESS – Paris), a aussi connu le premier Secrétaire exécutif de l’Académie africaine des langues (Acalan). C’était à l’occasion d’une visite de courtoisie, lorsque M. Keita était Premier ambassadeur délégué permanent du Mali auprès de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco, sigle en anglais), en vue de la tenue de cette conférence mondiale des Humanités en Belgique. « Nommé Premier ambassadeur délégué permanent du Mali auprès de l’Unesco, il a demandé à me rencontrer pour une visite de courtoisie, que j’ai aussitôt acceptée surtout vu son rang d’ancien ministre, de grand intellectuel, avec un parcours très intéressant », renseigne l’auteur de « Comprendre la crise malienne. Causes, défis, chantiers, interrogations » (L’Harmattan, 2021). « Il m’a alors proposé d’introduire un projet de décision au Conseil exécutif de l’Unesco. Une réunion de présentation de la Conférence mondiale des Humanités a été organisée avec M. John Crowley, chef de section d’alors au secteur des sciences humaines et sociales de l’Organisation (J. Crowley a travaillé pour l’Unesco de 2003 à 2021, où il a dirigé des programmes sur l’éthique des sciences et des technologies, le changement environnemental mondial et la gestion des transformations sociales. Il est actuellement, aux dernières vérifications, le Président-directeur général du Groupe PHGD (Paris) spécialisée dans les pratiques transformatrices, NDLR). C’est alors, sous l’égide du Programme (MOST) pour la Gestion des transformations sociales, que l’Unesco, le Conseil international pour la philosophie et les sciences humaines (CIPSH, dont Samassékou était le président entre 2008-2014 et qui a publié sur son site web un texte In memoriam de quatre pages en anglais et français, NDLR) et Liège Together ont pu organiser la Conférence mondiale des Humanités », révèle à Tama Média l’ex-ambassadeur et délégué du Mali, pendant sept ans, auprès de l’agence spécialisée de l’ONU pour l’éducation, la science et la culture.

Dans une démarche volontairement pédagogique, cet historien et politologue diplômé de l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS) de Paris, titulaire d’un doctorat en histoire et civilisations et d’un doctorat en anthropologie politique, nous explique en profondeur les tenants et les aboutissants de cette conférence : « C’est un rassemblement majeur impliquant l’ensemble des acteurs des sciences humaines de tous les pays. Organisée du 6 au 12 août 2017 à Liège, en Belgique, la Conférence a pour objet d’élaborer une réflexion globale sur le rôle et la portée des humanités dans le monde contemporain – afin de promouvoir leur refondation grâce à une approche polycentrique. La question centrale de la Conférence mondiale des humanités a permis de comprendre le rôle des humanités dans un 21e siècle marqué par la diversité culturelle, l’échec de différentes formes de pensée unique, le besoin de réintroduire dans les raisonnements du quotidien la dimension du moyen et du long terme. Un siècle frappé par des changements globaux, des migrations croissantes ou des tensions sociales et économiques, dont la résolution dépend largement des compétences interculturelles, de la compréhension de l’unité de l’humanité dans sa diversité et du besoin de renforcer les sciences, dans leurs rapports transdisciplinaires, ainsi qu’avec les arts et les technologies ».

De l’héritage intellectuel de conviction et d’action d’ « un grand architecte »

Après ce forum international, Samassékou a mis sur pied en juin 2021 une association dénommée « Réseau National des humanités du Mali (RNH-Mali) », avec d’autres personnalités du pays dont des universitaires et chercheurs comme les Professeurs Assétou Founé Samassékou Migan (ancienne ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, 2016-2019, Coordinatrice générale adjointe du cercle), et Rokia Sanogo (Coordinatrice du programme thématique de recherche de pharmacopée et médecine traditionnelle africaine du Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur – Cames). Son siège social domicilié au quartier Sotuba ACI (Bamako), même lieu abritant l’Institut des Sciences Humaines (ISH), le but du RNH-Mali – selon le Journal officiel du 3 septembre 2021 – consiste à « promouvoir un cadre innovant de réflexion, d’échanges, de production et de diffusion dans les domaines touchant l’homme (au sens générique, NDLR) et la société dans leurs historicité (sic) et leurs dynamiques (…) dans la perspective de la refondation (des) humanités et de la reconstruction des humanités africaines, etc. ».

Son dernier poste en date : il a été récemment désigné porte-parole du Comité national chargé du pilotage du dialogue inter-malien, mis en place par les autorités et composé initialement de 140 personnalités de divers horizons. Dr. Bréma Ely Dicko, également membre du comité et du réseau sus-indiqués, retient du défunt Adama Samassékou un grand esprit engagé pour le Mali, l’Afrique et le monde à travers notamment son combat pour les Humanités, la valorisation des langues africaines et sa collaboration avec l’Unesco. « C’était un baobab. De mon point de vue, c’est une grande lumière qui s’est éteinte. Tout le monde peut attester de son engagement pour le Mali. C’est quelqu’un de très humble, très instruit, qui a servi son pays et qui est décédé finalement en le servant », reconnaît-il au sujet de son désormais ex-collaborateur parti, après une courte maladie, « pour ce village qui n’a pas de chemin de retour » (Batouala, Réné Maran) où il repose depuis dimanche 25 février, la date de ses funérailles. Au comité en charge de conduire le dialogue inter-malien pour la réconciliation, « il contribuait tous les jours aux discussions et sa présence était très utile », renseigne-t-il. Pour le chercheur Oumar Keita également, disposant par ailleurs d’une vingtaine d’années dans le domaine de la diplomatie et des relations internationales, « le Mali perd un grand homme, et l’Afrique perd un très grand combattant de ‘’l’humanitude’’, un grand architecte de la paix et du vivre ensemble ». Abondant dans le même sens, l’universitaire Bréma Ely Dicko ajoute « qu’on peut retenir de lui son érudition, son humilité, son engagement pour le Mali, pour la paix, pour les Humanités ».

Continuant, le sociologue malien rappelle encore que le défunt linguiste « avait aussi beaucoup travaillé avec l’Unesco. Aussi, l’Académie africaine des langues est née grâce à son engagement dans les années 1990 pour la promotion des langues africaines car il était convaincu que la langue est le véhicule de la Culture et qu’il fallait la promouvoir. Et, à ce titre, lui-même parlait plusieurs langues du Mali. C’était donc un polyglotte (bamanankan/bambara, songay/sonrhaï, fulfulde/peul, français, russe, anglais… NDLR) ». Dans les archives SoundCloud de la radio Mikado FM de la Minusma, n’émettant plus depuis le 30 novembre 2024 dans le cadre du départ de la Mission onusienne au Mali achevé le 30 décembre dernier, nous avons retrouvé une courte interview d’environ trois minutes datant de mars 2019, réalisée par la journaliste et écrivaine Mame Diarra Diop, à l’occasion de la célébration de la Journée de la francophonie. Cette interview permet de mieux comprendre ce que l’invité du jour a nommé « multilinguisme fonctionnel convivial », mais aussi comment il voyait la perspective pour les écrivains produisant dans les langues africaines par rapport à ceux surtout d’expression française du continent qui sont plus nombreux. Voici une version transcrite par nos soins : « Il n’y a pas assez (d’écrivains qui écrivent dans les langues africaines, NDLR), mais la perspective est bonne. D’abord, parce qu’il y a quelques écrivains qui font des efforts énormes en la matière. Le plus connu d’entrée est Ngũgĩ wa Thiong’o qui écrit dans sa langue maternelle (Gikuyu, Kenya, et qui a juré de ne plus écrire en anglais comme le mentionne dans un entretien le journal indépendant en ligne Afrique XXI, NDLR). Il y a un vieux zulu ( lire zoulou, NDLR) dont j’ai oublié le nom maintenant (Phiwayinkosi Mbuyazi, philosophe, économiste et ingénieur, Phiwayinkosi Mbuyazi ? NDLR) qui écrit en langue zulu. Tout près de nous, au Sénégal, il y a notre ami et frère Boubacar Boris Diop qui écrit en wolof et aussi un grand écrivain en français. Ici même, au niveau du Mali, nous avons beaucoup d’écrivains peut-être pas reconnus en tant que tels mais qui ont fait énormément en langue mandingue. (…)

Elles (le français et les autres langues africaines, NDLR) doivent cohabiter dans une bonne harmonie. C’est d’ailleurs pour cela que la perspective (…) proposée à l’Académie des langues africaines, qui est la base de la politique linguistique du Mali (2015), c’est de dire qu’il faut promouvoir une approche que nous avons appelée multilinguisme fonctionnel convivial. La convivialité des langues et non pas la guerre des langues. Et nous, nous sommes des sociétés où, en fait, nous sommes multilingues de nature. Donc, les langues cohabitent. (…) Nous sautons d’une langue à une autre aisément. Il n’y a pas de contradiction et il ne devrait pas y en avoir. Maintenant, c’est vrai que chaque langue défend son identité et je reconnais à la francophonie le devoir de défendre la langue française Urbi et Orbi. Et, au plan mondial d’ailleurs, c’est aussi mon combat (étant donné que) ma première langue internationale c’est la langue française, je défends mon droit à avoir ma documentation dans (la langue de Molière). Donc, je défend le français. Mais au niveau du continent, la langue française est à équidistance de moi comme la langue anglaise, comme la langue portugaise, comme la langue espagnole, qui sont des langues de travail de l’Union Africaine (UA). Je privilégie les langues africaines. Sur ce plan là, je crois qu’aujourd’hui ce qui nous revient à nous, pas ceux dont la langue française est la langue maternelle : de dire aux autres notre vérité c’est par le vrai et d’agir en vérité. Et agir en vérité, c’est vraiment aujourd’hui que tous nos États adoptent des politiques linguistiques formelles où on privilégie les statuts officiels de nos langues africaines, en partenariat évidemment avec les langues héritées de la colonisation. Ce qu’on fait déjà dans la pratique. Bon vent à la francophonie plurielle ! Bon vent au multilinguisme à développer au sein de la francophonie ! Et bon vent aux langues africaines réhabilitées et fondements de la renaissance africaine ».

Alors, quel héritage a-t-il laissé aux jeunes chercheurs, notamment du continent, qu’ils pourraient davantage explorer ? « L’héritage qu’il a laissé aux jeunes chercheurs, c’est d’avoir fait la problématique contemporaine des langues nationales comme véhicule privilégié de ce patrimoine qui n’est plus seulement oral, puisqu’il a été transcrit par les lettrés formés aux humanités arabo-islamiques et européennes, analyse Dr. Oumar Keita de l’Institut d’étude stratégique pour le Sahel (IESS) et ancien de l’Unesco. Adama Samassékou a aussi mis en exergue la problématique de la polysémie des connaissances disponibles et produites en sciences humaines puisqu’en elles sont sédimentées différents niveaux de sens reflétant une pédagogie de l’initiation. »