[Série 1 sur 3] – D’après les autorités régionales, plus de 120 000 femmes ont été victimes de viol pendant la guerre entre l’armée fédérale éthiopienne et le Front de libération du peuple du Tigré. Deux ans après la fin du conflit, ces survivantes continuent à taire leur calvaire à leurs proches, par crainte de stigmatisation. Reportage.

Avec son bandana à rayures colorées, son chemisier fleuri et la longue tresse qui lui tombe au milieu du buste, Hiwot a l’air de n’avoir jamais quitté les bancs de l’université où elle étudiait la comptabilité il y a encore quatre ans. C’était avant que la guerre ne frappe sa région du Nord de l’Éthiopie, le Tigré, entre novembre 2020 et novembre 2022, tuant au moins 360 000 civils et 500 000 militaires. À 25 ans, la jeune femme essaie désormais de s’accrocher à la vie – le pseudonyme qu’elle a choisi pour témoigner signifie justement « vie » en tigrigna, langue majoritaire au Tigré. Hiwot fait partie des plus de 120 000 victimes de viol recensées par les autorités locales. Face à la stigmatisation sociale, beaucoup taisent ce drame à leurs proches.

« Ma mère ne sait pas comment j’ai obtenu cet emploi », admet Hiwot, dans la confidentialité des locaux de l’Association des femmes du Tigré. Quatre mois après son agression, la survivante rejoint Mekele, la capitale régionale, et se rend à l’hôpital. Elle découvre que ses cinq tortionnaires, des miliciens venus de la région Amhara voisine et alliés aux Forces de défense nationale éthiopiennes pendant le conflit contre le Front de libération du peuple du Tigré (FLPT), lui ont transmis le VIH (virus de l’immunodéficience humaine). Son cas est loin d’être isolé. Les contaminations au VIH et aux autres maladies sexuellement transmissibles ont bondi.

Des troubles psychiques

« Je travaille maintenant dans l’hôpital où je me suis fait dépister, au service dédié aux mères atteintes du VIH. Nous faisons de la prévention. En prenant les médicaments adaptés, il est même possible de donner naissance à un bébé négatif au VIH », décrit celle qui, après plusieurs tentatives de suicide, reprend peu à peu espoir. Le chemin est long pour les rescapées qui développent souvent des troubles psychiques. « Je passe la plupart des nuits à pleurer. J’aurais préféré mourir là-bas », témoigne à son tour Biruh Tesfa – un faux nom qui veut dire « avenir radieux ».

Son regard sombre tranche avec la silhouette frêle et le visage enfantin de cette adolescente de 19 ans. « En fuyant les combats, nous avons été séparés avec ma famille. Des soldats érythréens m’ont trouvée. Ils m’ont coupée avec une lame et m’ont violée un par un. Ils étaient six », détaille-t-elle d’une traite. Durant ces deux années, l’armée érythréenne a en effet appuyé les troupes éthiopiennes et les milices alliées.

« Les filles et les femmes tigréennes ont été violées par divers groupes d’auteurs : 44 % des victimes par des soldats éthiopiens ; 33 % par des soldats érythréens ; 6% par la milice Amhara (Fano) ; et 6% ont déclaré une combinaison d’Éthiopiens et des soldats érythréens », selon un rapport exhaustif du New Lines Institute publié le 3 juin dernier et qualifiant les violences perpétrées contre les Tigréens de possible génocide. Pour la jeune Biruh Tesfa, les souffrances infligées ne se sont pas arrêtées au viol collectif. « Au bout d’un an, j’ai recommencé à avoir mal, poursuit-elle. Je suis allée à l’hôpital. Un coupe-ongle et trois clous ont été retrouvés dans mon utérus. »

Détruire délibérément les utérus

Ces pratiques barbares sont devenues tristement banales en marge des combats. Comme le mentionne le rapport de la Commission internationale d’experts des droits de l’homme sur l’Éthiopie daté du 19 septembre 2022, « d’autres victimes ont déclaré que leurs agresseurs leur disaient qu’ils allaient les rendre stériles en ruinant à jamais leur santé sexuelle et procréative. Les viols s’accompagnaient souvent de propos déshumanisants dénotant une intention de détruire l’ethnie tigréenne. »

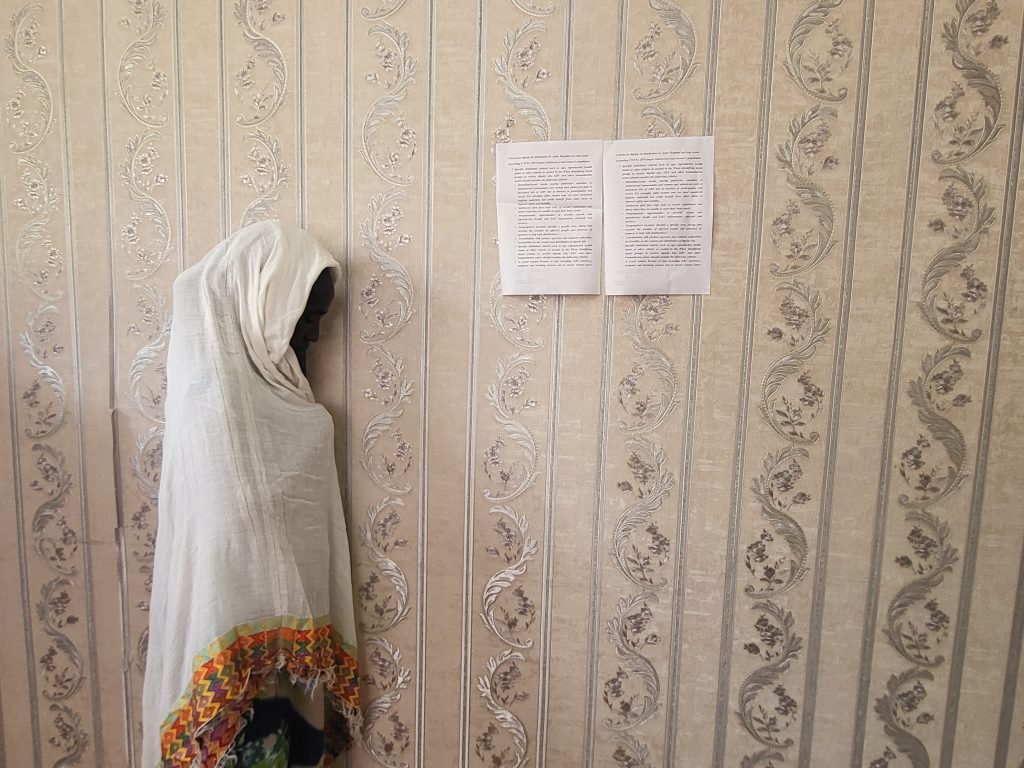

De ces séances de torture, les survivantes ressortent isolées. « J’ai honte », résume Biruh Tesfa. Beaucoup de maris ont demandé le divorce en apprenant le viol de leurs femmes, qui a parfois entraîné une grossesse. Divorcer de son épouse après un viol est même obligatoire pour les prêtres de l’Église orthodoxe Tewahedo d’Éthiopie, la première dénomination chrétienne du pays. Face à cette omerta, sept centres spécialisés, les One Stop Centers, ont été ouverts à la hâte pour, à la fois, soigner et conseiller les victimes de violences sexuelles.

Ces cliniques continuent, un an et demi après la fin de la guerre, à recevoir des victimes de viol. En confiance de l’infirmière Mulu Mesfin dite « Sœur Mulu », véritable héroïne locale, Hadas (le nom a été changé) raconte, à son tour, l’enfer dont elle revient. « J’étais chez moi, je préparais des injeras (galettes de teff fermenté), lorsque quatre Érythréens m’ont attaquée. J’ai perdu connaissance », se souvient-elle, avant de dévoiler les larges boursouflures gravées sur son fessier. « J’ignore le matériel qu’ils ont utilisé… »

Insultes et divorces

Cette agricultrice et gérante d’une épicerie a tout perdu dans sa fuite. Elle survit dorénavant dans un camp de déplacés de Mekele, où les conditions d’hygiène déplorables ne lui permettent pas de cicatriser. Il est en outre difficile de trouver du soutien à l’extérieur du One Stop Center. « Je me suis confiée à une amie qui l’a répété à ma belle-mère, déplore Hadas. Elle m’a insultée et a dit qu’elle convaincrait mon mari de divorcer quand il sera libéré de prison. » Depuis, la revenante n’a plus dit un mot sur son supplice, en dehors des cabinets de Sœur Mulu, du psychiatre et du gynécologue qui la suivent toujours. Et pourtant la trentenaire, mère d’une petite fille, en est convaincue : « Les femmes constituent la colonne vertébrale de la société. Il est indispensable de nous soigner et de nous soutenir. »

Emebet Weldegorgis – qui souhaite, elle, à ce que sa véritable identité soit révélée – a précisément décidé de devenir « la voix des sans voix ». Avec cinq autres résidentes d’un camp de déplacés de Mekele (la capitale du Tigré), cette ancienne commerciale a monté le « MonaLisa group », un collectif en hommage à une adolescente qui a perdu un bras et une jambe après avoir résisté à ses assaillants. « Nous voulons permettre aux victimes de guérir en faisant prendre conscience à la société de ce fléau, précise Emebet Weldegorgis. Car pour l’heure, si une survivante est exposée, elle ne peut ni se marier ni se faire embaucher. » Obtenir justice figure également à l’agenda de ces activistes.

En tant que membre de la commission d’enquête sur le « génocide » du Tigré instaurée par les autorités régionales, Yirgalem Gebretsadkan appelle à la mise en place d’une instance neutre. « La justice ne peut pas être rendue sous le contrôle du gouvernement fédéral car personne ne peut être juge à son propre procès », ironise cette avocate qui a entendu plus de 2 500 survivantes.

« Je ne pourrais pas vivre en paix »

La justice transitionnelle qui figure sur l’accord de Pretoria (en Afrique du Sud), conclu entre le gouvernement et le FLPT le 2 novembre 2022, reste à ce jour au point mort. Ce traité n’a pas non plus permis de libérer les territoires qui restent occupés par les troupes amharas (à l’Ouest) ni par l’Érythrée (au Nord). Une responsable du One Stop Center de la ville d’Adigrat assure que des survivantes de viols commis récemment continuent à affluer en provenance de la subdivision administrative d’Irob, partiellement contrôlée par les forces érythréennes.

Au cœur du conflit, les femmes handicapées n’ont pas été épargnées. Genet Kidane, la directrice de l’Association de développement pour les femmes handicapées, recense 160 femmes porteuses d’un handicap parmi les victimes. Alors que le million de Tigréens déplacés commencent, depuis fin juin, à regagner leurs terres, Hiwot, la survivante au bandana rayé, n’a pas le courage de retourner dans sa ville d’origine, Maï-Kadra.

« Je connais de nombreuses personnes qui ont hâte de rentrer chez elles. Pour moi, c’est le contraire. Je ne pourrais pas vivre en paix avec les souvenirs que j’ai là-bas », affirme la jeune femme. Quelques jours avant son calvaire, son père a péri au cours d’un massacre perpétré les 9 et 10 novembre 2020 dans cette ville située à sept kilomètres de la frontière soudanaise.