La Chine est aujourd’hui le premier partenaire commercial du Sénégal. En se rendant à Pékin pour sa première visite hors d’Afrique du 22 au 27 juin, le Premier ministre Ousmane Sonko a affiché l’ambition d’un Sénégal plus autonome dans ses choix de partenaires. Ibrahima Niang, chercheur en sociologie économique et spécialiste des relations sino-sénégalaises décrypte les objectifs politiques de ce déplacement et les retombées possibles pour le Sénégal, Il évoque également les risques de dépendance et les conditions requises pour un partenariat équilibré avec Pékin.

Que révèle la visite du Premier ministre sénégalais en Chine sur sa nouvelle diplomatie ?

Cette visite du Premier ministre en Chine, sa première hors du continent africain, témoigne de la forte ambition diplomatique du pays. Elle s’est inscrite dans une stratégie de diversification des partenaires économiques. Ce choix intervient dans un contexte marqué par un accent souverainiste croissant au Sahel, perceptible dans les discours et les actes d’États autrefois proches de l’ancienne Métropole.

Par conséquent, il faut y lire un désir de “désoccidentaliser” la diplomatie en la recentrant vers les pays du Sud global dont la tête de pont est la Chine, seconde puissance économique et premier partenaire commercial du Sénégal. C’est aussi une rencontre qui marque vingt années de relations diplomatiques après une période de dix (1995-2005) ans durant laquelle le Sénégal n'entretenait des relations diplomatiques qu'avec Taïwan.

Quels étaient les objectifs clés de la visite du Premier ministre Sonko en Chine ?

Le prétexte de cette visite est une invitation, en tant que dirigeant africain, à venir porter la voix de l’Afrique au Forum d’été de Davos, qui s’est tenu à Tianjin, en Chine. L'objectif était de permettre au leader politique sénégalais d'y présenter les opportunités d’investissement du continent africain, et particulièrement le projet économique du Sénégal: l’Agenda de Transformation 2050.

Le Premier ministre a aussi cherché à nouer des partenariats avec les dirigeants d’entreprises et sociétés chinoises comme Brain Co, Ali Baba afin de les inciter à venir s’installer au Sénégal.

Il a rencontré les dirigeants des grandes banques chinoises comme Export Import Bank, China Developement Bank qui financent des projets actuellement à l’arrêt depuis la publication de la dette colossale de l’État du Sénégal. La Cour des comptes a révélé une dette cachée d’environ 7 milliards de dollars, longtemps sous-estimée, qui alourdit considérablement ses finances publiques.

Il s'agit des projets comme celui de « l'Autoroute de l’eau » du Lac de Guiers vers Dakar, Mbour, Thiès et Touba, sous la responsabilité de Sinohydro et le projet de l’autoroute Mbour-Kaolack, toujours sous la responsabilité de China Road and Bridge Corporation (CRBC).

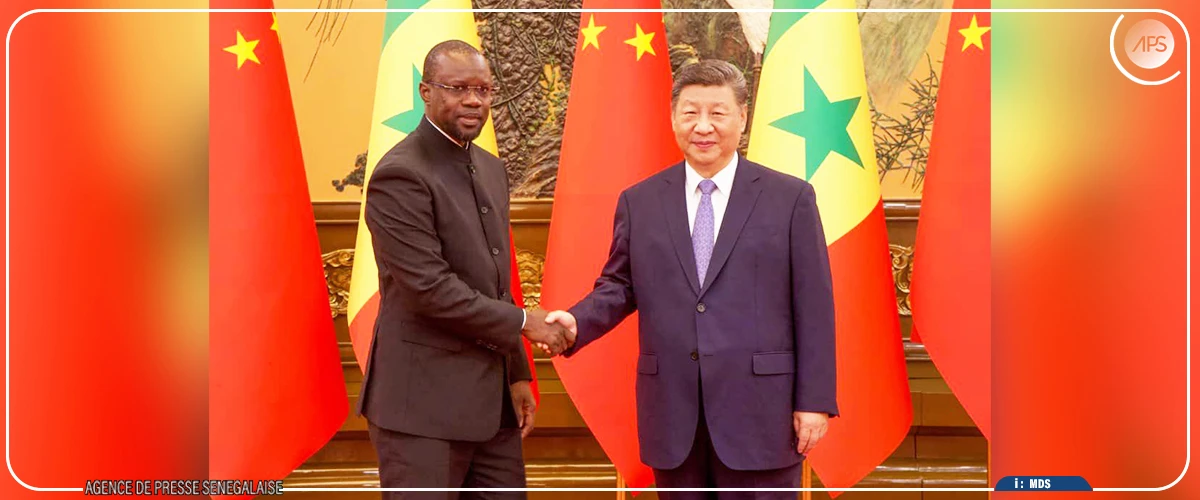

Enfin, cette visite a permis de renforcer le partenariat stratégique global avec la Chine à la faveur de la rencontre organisée avec le Premier ministre chinois et l’audience avec le président Xi Jinping.

Concrètement, quelles sont les retombées attendues pour le Sénégal ?

Elles sont nombreuses, si l'on en croit le Premier ministre, même si aucun document officiel n'a été publié pour permettre de connaître le montant exact des dons chinois annoncés par le Premier ministre sénégalais. Parmi ces annonces majeures, figurent un accord entre l’État et un constructeur automobile Yutong Yutong et le groupe Zhenhuai Construction, impliquant le Fonds de développement des transports terrestres (FDTT) du Sénégal, l’Association de financement des transports urbains (AFTU) et China Africa Investment and Development (CAID). L'objectif est de moderniser les gares routières et la mise en place d’infrastructures de recharge « vertes » et installer une usine de montage de bus électriques avec une ambition de production de 40.000 bus.

L'autre accord concernant la Sicap, société immobilière appartenant à l'Etat, a pour but la construction d'une usine de matériaux préfabriqués et la réalisation de logements sociaux à Dakar. L'usine, d'une capacité de 10 000 logements par an, sera basée à Huai'an, dans la province de Jiangsu, en Chine. Elle représente un investissement de 100 millions de dollars de la China Africa Investment and Development (CAID) et la formation de techniciens et ingénieurs sénégalais en Chine. La relance des projets à l’arrêt du fait du niveau de la dette est également concernée.

L’engagement du groupe chinois Huawei à accompagner l’État du Sénégal dans son nouveau projet de digitalisation, le New Deal Technologique, s’inscrit dans le cadre de la stratégie numérique nationale, alignée sur l’agenda de transformation du pays. Cet engagement fait suite à la visite du Premier ministre au siège de Huawei à Beijing.

Renforcer la coopération avec la Chine, est-ce aussi prendre le risque d’une dépendance accrue ?

Depuis un demi-siècle, l’économie sénégalaise est demeurée fortement tournée vers l'extérieur. Elle a largement dépendu des importations des importations venant principalement de la France et de la présence de grands groupes industriels français depuis la colonisation jusqu’à aujourd'hui. Ainsi, l’essentiel des produits de la croissance faite au Sénégal est transféré vers l’étranger.

Avec le renforcement de la coopération chinoise, le risque est de remplacer une dépendance par une autre. Les chiffres de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) confirment cette tendance. En 2023, le déficit commercial avec la Chine s’est creusé à 647 milliards de francs CFA. La Chine est désormais le premier partenaire commercial du Sénégal, avec des échanges largement dominés par des produits manufacturés en provenance de Pékin.

Les entreprises chinoises dominent principalement le secteur du numérique, au cœur de la stratégie nationale de digitalisation. Elles sont impliquées dans plusieurs programmes majeurs — e-gov, le système de surveillance des grands axes et avenues du Sénégal, Smart-Sénégal — tous financés par des emprunts contractés auprès de la Chine.

C’est pourquoi cela suscite une certaine inquiétude des partenaires traditionnels du Sénégal. Ils craignent de voir tout le programme des technologies de l’information et de communication finir entre les mains des experts chinois. Même s’il faut reconnaître que ces partenaires dits traditionnels ont un modèle de coopération désuet face à la Chine.

Car les Chinois ont la technologie et l’argent pour financer les projets. Dans ces conditions le Sénégal ne peut pas se permettre d'attendre des offres qui tardent à venir avec modalités de décaissements trop lourdes.

Quelles sont les conditions pour que le Sénégal tire durablement profit de cette relation ?

Le Sénégal, par la voix de son Premier ministre, dit vouloir s’inspirer du modèle de développement chinois dans son Agenda 2050, un référentiel de développement. Pour cela, il a souligné des accords de partenariat entre les provinces chinoises et les pôles de développement territorial du Sénégal.

Je pense que pour tirer durablement profit de cette relation, il faut être plus ambitieux du coté sénégalais. Au lieu de l'installation d'une usine de montage de bus pour au moins 4000 bus, il aurait été préférable de négocier la création d'unités de fabrication locales, au moins d'une partie des bus et pour certaines pièces.

Ce type de projet n’est pas un véritable transfert de technologies. Pourtant, le pays a déjà une expérience dans ce domaine avec Senbus Industries, développé en partenariat avec Tata. Ensuite, il y a beaucoup à faire en termes d’engagements, de renégociations sur les projets financés sur emprunt chinois. Il est essentiel de faire en sorte que 40 % reviennent aux entreprises locales pour donner un contenu plus significatif pour le contenu local.

Par ailleurs, il est important de revoir les termes des projets financés par des emprunts chinois. L’État pourrait ainsi exiger qu’au moins 40 % des marchés soient attribués à des entreprises locales, afin de renforcer le contenu local et créer de la valeur au niveau national.

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.

Commentaires (0)

Veuillez vous connecter pour laisser un commentaire.

Soyez le premier à commenter !